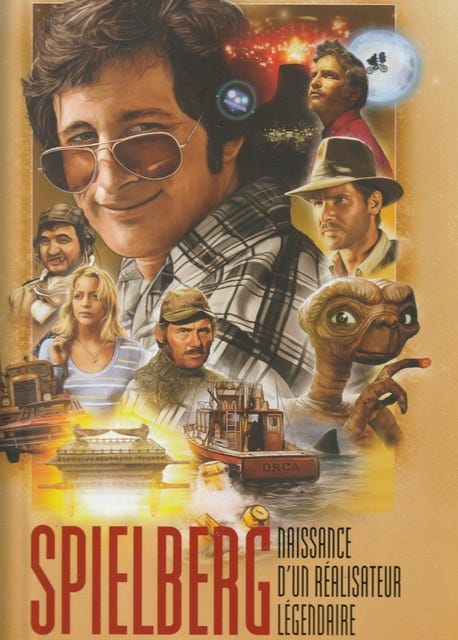

Les débuts de Spielberg, savamment décortiqués

N'oubliez pas de souscrire à la campagne participative de l'Écran Fantastique, nous avons vraiment besoin de vous !

Economisez jusqu'à 180 € en souscrivant vos abonnements à l'Ecran Fantastique !!!

SPIELBERG EN 7 FILMS

Rares sont les réalisateurs qui « se sont faits » dès leurs premières œuvres. Ce qui n’est assurément pas le cas de Steven Spielberg qui, dès Duel, son premier long métrage en 1971, présentait la maîtrise d’un style qui caractérisera tout le reste de sa carrière. Ce n’est pourtant pas cette globalité que Laurent Bouzereau a choisi d’étudier dans Spielberg, naissance d’un réalisateur légendaire, mais seulement sa première décennie, 1971-1982, soit sept films où l’on va retrouver, après Duel, Sugarland Express, Les Dents de la mer, Rencontres du troisième type, 1941, Les Aventuriers de l’Arche perdue et E.T. l’extraterrestre. Que demande-t-on à un livre sur un réalisateur ? D’abord des images, qui nous permettent de revoir les films en pensée. Ici, tout au long des 260 pages que compte un album de poids, on peut s’en gaver sans mesure avec moultes photos de tournage et de plateau qui demandent parfois trois feuillets à déplier pour être vues dans leur ensemble. Mais aussi écouter la voix de l’artiste. Bouzereau, réalisateur de centaines de documentaires sur les coulisses de films (son plus récent sur The Fabelmans) et ami personnel de Spielberg, a pris son temps pour l’écouter et nous le faire écouter – plus de 20 pages par exemple sur les seules Dents de la mer. On peut ainsi mieux connaître ce géant qui passe sa vie à rêver, et avoue : «J’avais les mêmes sensations sur le plateau de Fabelmans en 2021 que sur Duel en 1971. J’ai la même excitation pour la magie qui va se produire dans les onze prochaine heures de la journée de tournage, et ça ne fait pas mine de retomber». On glanera au cours de ces conversations nombre de détails quant à ses doutes (sur Rencontres : «Mon premier concept était une grosse poêle sans lumières») ou certaines fâcherie, comme avec John Wayne à qui il avait proposé 1941 et qui lui renvoya après avoir lu le scénario qu’il s’agissait d’un film « anti-américain » qu’il ferai mieux de ne pas tourner. Mais on ne peut aussi qu’être ému en lisant à propos d’E.T. : « J’avais longtemps pensé tourner un long-métrage sur la réaction d’un enfant face à la séparation de ses parents, et l’impact que cela aura sur le reste de sa vie »… ce qu’il fera quarante ans plus tard avec The Fabelmans. Au total, voilà un monument aussi riche pour les yeux que pour l’esprit (Huginn &Muninn).

EDGAR RICE BURROUGHS SUR MARS

On le sait, Edgar Rice Burroughs n’est pas que l’auteur de ses Tarzan. Entre autres séries de sa plume, on compte celle de John Carter de Mars, qui au départ avait sa préférence, et compte onze ouvrages entre 1912 (Princess of Mars) et 1948 (LLana de Gathol). John Carter est un gentleman sudiste qui, après avoir participé à la guerre de Sécession en tant que capitaine de cavalerie dans l'armée confédérée, se lance dans la prospection d'or. Traqué par les Apaches, il se réfugie dans une caverne, où il a une vision et… «Tout à coup, je me sentis entraîné, transporté à la vitesse de la pensée à travers l'immensité infinie de l'espace ». Et le voilà sur Mars, ou Barsoom, comme l’appellent ses habitants, où il rencontre d'abord les Martiens verts (géants verts filiformes de 2,50m, qui possèdent quatre bras, des défenses faciales de phacochères et qui naissent dans des œufs), est fait prisonnier par l'un d'eux, Tars Tarkas, qui deviendra plus tard son ami, non sans être tombé amoureux d'une autre prisonnière, la Martienne rouge Dejah Thoris, qui appartient à une espèce semblable aux humains, et qu’il épousera avant de revenir contre son gré sur Terre, où il réintègre son corps… Ce très bref résumé ne peut rendre compte de la poésie et l’inventivité exceptionnelle de Burroughs, qui décrit notre voisine solaire avec sa géographie de plaines stériles et de canyons vertigineux, ses cités croulantes, sa zoologie et, bien sûr, les deux principales espèces qui se partagent la domination de la planète, les Martiens rouges et les Tharks. Un film de 2012, John Carter, signé Andrew Stanton, offre une image très fidèle de la saga, qui a aussi attiré les bédéistes, en dernier lieu La Princesse de Mars (David Morvan avec Francesco Biagini pour des dessins tumultueux). Mais pour revenir à l’œuvre originale, saluons la réédition, avec une nouvelle traduction et sous un luxueux emballage, de Princess of Mars, retitré Une princesse de Mars, un classique indémodable à la base de combien de space opera, et dont on peut souhaiter la publication des volumes suivants ! (Gallimard/Hoëbeke).

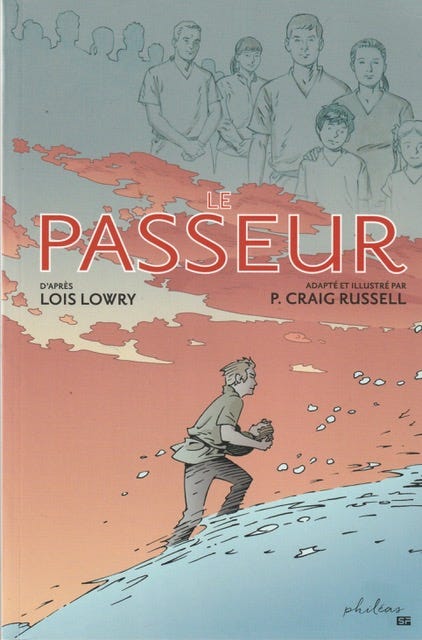

UNE DYSTOPIE EN NOIR ET BLANC

Jonas va avoir douze ans, âge où la société doit lui attribuer une fonction à vie… Mais quelle société ? Idéale apparemment, puisque toute violence y a été bannie, guerres y compris, que l’égalité entre individus est parfaite, qu’on ne souffre ni de pauvreté, ni d’exclusion, que les cellules familiales sont constituées de façon à éliminer toute dysfonction, et où les loisirs comme le sport sont strictement encadrés. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, alors ? Mais pourquoi traite-t-on d’animal quelqu’un qui ne suit pas les règles, quand plus personne ne connait le sens de ce mot ? Et que deviennent les vieillards ou les bébés inaptes soumis au « déliement » ? On l’aura compris, cette utopie à toutes les allures d’une dystopie, leçon du Meilleur des mondes d’Huxley bien apprise. D’où, adapté par P. Craig Russel du roman éponyme de Lois Lowry Le Passeur (1993 et adapté au cinéma en 2014 par Phillipe Noyce), l’insidieux panorama d’un enfer blanc que l’auteur, sur 180 pages, prend le temps de développer en un rigoureux noir et blanc aux cases resserrées comme autant de prison, mais qui se teintent peu à peu de couleurs à mesure que Jonas, instruit par le Passeur, acquiert sa fonction de Receveur de mémoire. Ce qui commence par des rêves (la guerre et ses horreurs) avant que le jeune homme, emportant avec lui nouveau-né promis au déliement, ne décide de prenne la fuite pour entrer dans le monde réel, qui se présente d’abord comme une forêt accueillante, avant que la faim, le froid, la neige ne se mette de la partie. Il ne faut pas chercher le réalisme dans ce qui doit être considéré comme une fable, aussi ambiguë que cruelle, qui donne à réfléchir (Philéas SF)

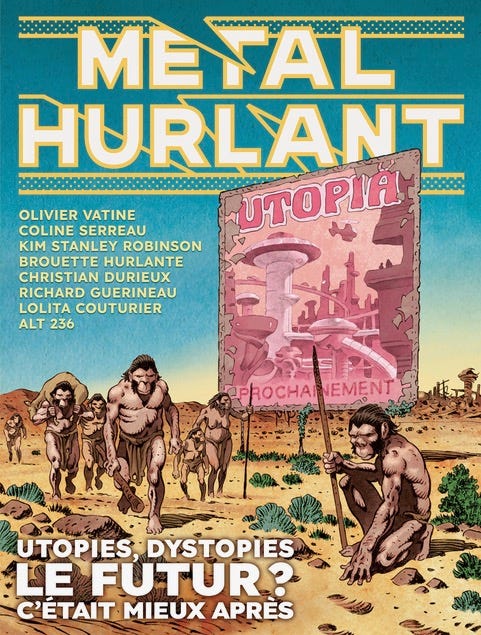

MÉTAL HURLANT SE POSE LA QUESTION DU FUTUR

Avec comme titre Utopies, dystopies, le futur, c’était mieux avant ? le n° 9 de notre indispensable mook parait en avoir terminé avec les emprunts à sa première et défunte période pour remplir ses 270 pages avec uniquement de jeunes ou un peu moins jeunes auteurs et trices contemporains, dont aucune grande vedette, ce qui ne veut aucunement dire que ce qui nous est présenté soit à négliger. Mais, signe des temps, très peu de réalisme et encore moins de lignes claires dans les 24 histoires courtes présentées, pas beaucoup de space opera non plus, mais un attention soutenu portée aux problèmes que nous subissons, comme la pollution et les déchets (cf. Simon Hureau qui, avec Poubelle-Dorado voit le Sahara dans son entier, racheté par l’Occident, devenir notre poubelle), ou les réseaux sociaux omniprésents (Everyday is Like Wendy de Valentin Ramon où un certain Trevor est, dès son réveil, accablé de messages venus de 8 443 323 «amis »). Heureusement la poésie peut se glisser de ci de là, ainsi du muet Snow des Christian Durieux où une jeune fille dansant sous la neige peur redonner vie à un monde frigorifié. Comme il faudrait tout citer, passons aux textes, avec plusieurs interviews, dont Kim Stanley Robinson à l’occasion de la sortie de son roman Le Ministère du futur, ou des articles exploratoires, comme celui de Charles Knappek qui célèbre la naissance du mouvement « hopepunk » qui refuse le pessimisme pour ne viser que « la gentillesse et la douceur ». On demande à voir, tout en prenant le temps de ne pas laisser passer une seule page d’un ensemble excellent (Les Humanoïdes associés).

JEAN VAN HAMME EN PETIT FORMAT

On connait le scénariste aux millions d’albums vendus (Thorgal, Largo Winch, XIII). Mais Jean Van Hamme peut aussi tâter de la plume en solitaire, notamment avec notamment de nouvelles. Pour l’album Miséricorde, il en a scénarisé sept, écrites au cours de la vingtaine d’années écoulées, et les a données à autant de graphistes pour en tirer des nouvelles dessinées, à chute bien entendu et qui toutes baignent dans un humour à froid qui fait merveille. Au sommet de la pile, L’ange de Miséricorde (dessin Aimée de Joingh), nous présente un vieil auteur de polars très sanglants, qu’il signe Karsh, à raison de six volumes par an depuis trente ans. Qu’il fait taper par son épouse dévouée, et dont il ne relit jamais la version imprimée. Sauf à l’occasion d’un séjour en clinique où il tombe sur un de ses premiers livres, Tango mortel à Caracas, qu’il ouvre pour se rendre compte… mais en dire plus serait déflorer une surprise qui va de paire avec celle de Les dents de l’amour (Christian Durieux), où un petit gros qui prend de l’âge inscrit de force par ses copains dans une agence matrimoniale est choisie par une magnifique jeune femme, riche de surcroit. Et pourquoi ? On s’amuse ainsi sans modération dans ces 96 pages malicieuses qui ne manquent pas de suspense et d’un rien de cruauté, qu’on trouve avec un parachute qui ne s’ouvre pas ou une double chute du haut d’une falaise : en petit format, Van Hamme n’a pas perdu la main (Dupuis).

Jean-Pierre ANDREVON