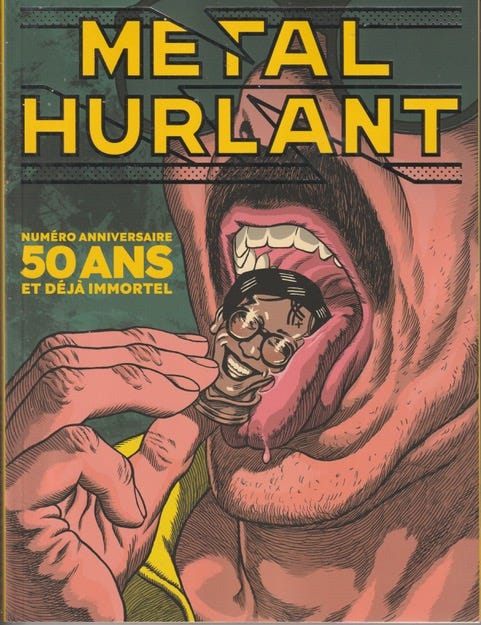

Joyeux anniversaire à "Métal Hurlant"

On peut toujours s'abonner à L'écran fantastique à prix canon !

Il est encore temps de s'abonner à prix délire ici:

UN MÉTAL HURLANT ANNIVERSAIRE

Les numéros du trimestriel Métal hurlant seraient-ils de plus en plus gros ? On peut le croire ce 14, épais de 290 pages, l’équivalent d’au moins 5 albums, et comptant 28 courtes. Mais il est vrai qu’il s’agit d’un spécial «50 ans» (et déjà immortel), le magazine étant né, rappelons-le, en 1974. Si l’on peut passer sur quelques historiettes où c’est l’existence même du titre qui est mis en image, on trouve là ce mélange toujours unique de farces qui pourraient aussi bien venir de Fluide Glacial (Blatte Runner, haha !), de sf classique, de parenthèses esthétiques (Épiphanie de Fred Blanchard), de parenthèses en noir et blanc comme l’étrange et onirique Bestia : l’attrape-rêve de Corc qui fait penser aux Yeux du chat de Moebius et Jodorowsky, et encore le très beau Le Cirque, signé Aimée de Jongh, dont avons récemment signalé la superbe adaptation de Sa majesté des mouches et se préoccupe ici de l’extinction des animaux sous le regard d’un enfant. Point de vue entretiens, signation celui avec François Schuiten, qui participa aux débuts de l’aventure, et surtout Ridley Scott, un ami de toujours de la revue où il était allé pêcher Moebius, et révèle que son Alien devenait se terminer par la décapitation de Ripley. Refusé par la production. Ouf, on l’a échappé belle !

LE 11 SEPTEMBRE SUR LES ÉCRANS

Quel est l’événement qui, de ces deux dernières décennies, a le plus secoué la conscience des habitants de notre planète, et plus particulièrement ceux de la nation concernée ? L’attentat aérien du 11 septembre bien sûr, fomenté par al quaeda, avec la destruction des Twins Powers et près de 3000 morts, tragédie sur la laquelle Alexis Pichard s’est penchée dans Terreur à l’écran. Mais les États-Unis étants ce qu’ils sont, un pays entre tous régie par l’audiovisuel, ce «moment de rupture historique», a (presque) immédiatement été suivi par un «bouleversement médiatique», l’habituel storylling de guerre cédant le pas à ce que l’auteur appelle le terrorism series, avec le démarrage du fameux 24 heures chrono dès 2001 («œuvre canonique»), alors que les studios cinéma seront beaucoup plus lents à réagir, le premier films film post-11 septembre ne sortant qu’en 2006 (World Trade Center d’Oliver Stone). Si Alexis Pichard voit dans cette hâte la réponse au public demandant à être informé, l’essentiel de son très copieux et précis ouvrage (370 pages) s’attache à analyser comment, au fil du temps, les différentes chaînes et séries vont aborder l’événement, qui vont de l’effacement – disparition de l’image des tours même quand il s’agit d’une série n’abordant pas directement la tragédie – jusqu’au paroxysme de la lutte anti-terroriste, mettant notamment en cause24 heures chrono, où l’usage de la torture est montrée et acceptée. À partir des années 2010, la donne va s’infléchir, devenant moins manichéenne – importance des femmes dans Homeland, et jusqu’à État d’alerte faisant la distinctions entre «bons musulmans» (qu’on voir prier) et méchants islamistes, quand Sleeper Cell voit pour la première fois un héros noir et musulman. Une lecture donc à la fois informative et passionnante, pour laquelle on regrettera seulement l’absence d’une télé-filmographie qui aurait été utile à la vue d’ensemble (Presses universitaires François Rabelais).

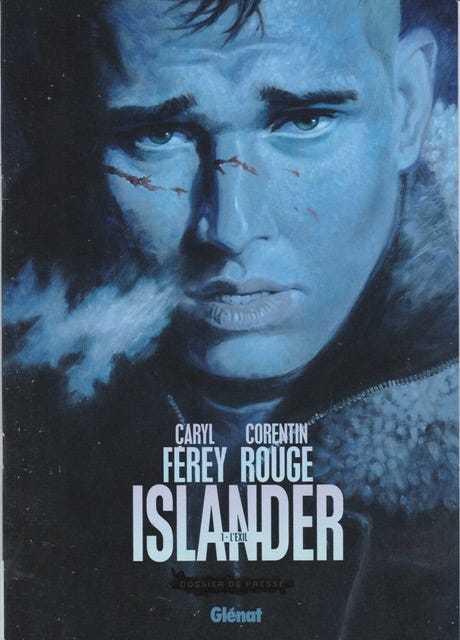

L’ISLANDE TERRE DE SALUT

Les immigrés qui tentent de traverser la Méditerranée ou la Manche et qui s’y noient par canots entiers aux mains de passeurs peu scrupuleux, on connait, hélas. Et si l’on pousse un tout petit peu plus loin dans le futur ? C’est ce qu’on trouve dans Islander (tome 1 : L’Exil), où l’Europe va de catastrophe en catastrophe et où ne reste comme pays de sauvegarde que l’Islande, elle-même scindée en deux parties, dont l’une, sécessioniste, qui veut garder sa terre pour soi. Sur ce schème emblématique, Caryle Férey, journaliste coureur de mondes au scénario et Corentin Rouge (XIII, Thorgal), ont troussé un «comme on y était» âpre et cruel, où une multitude de personnages (le vagabond Liam, la jeune révolutionnaire Elektra, le professeur Zizek, qui détient peut-être la solution à la pénurie alimentaire) nous entraînent sur 160 pages – sans compter celles à venir puisqu’il s’agit du premier tome d’une trilogie – dans un récit d’un réalisme brut. Le dessin documentaire de Rouge, qui n’a pas son pareil pour croquer en doubles pages des foules en détresse, comme ces milliers de migrants coincés entre une falaise et la mer, ou ce naufrage battu par les vagues en furie, nous précipite dans un véritable film dont on ne sort pas indemne (Glénat).

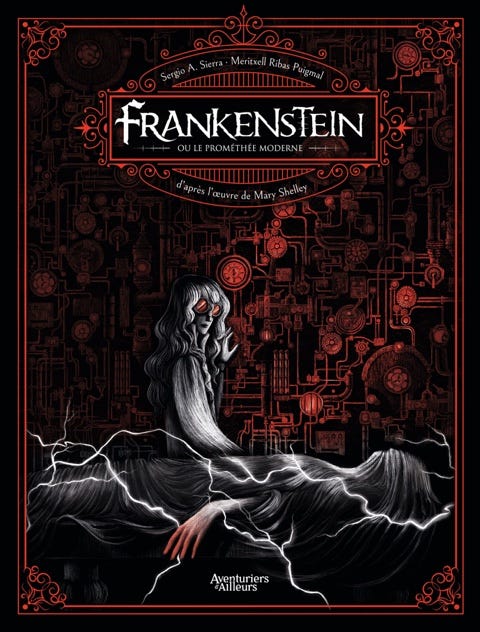

FRANKENSTEIN LIVE AGAIN

La revisitation des grands mythes, ou grands personnages du fantastique classique, tant au cinéma qu’en bd, fait florès ces temps. D’où après plusieurs Dracula, un nouveau Frankenstein dont on ne s’étonnera pas que l’adaptateur Sergio A. Sierra suive fidèlement la trame du roman de Marie Shelley, depuis le vaisseau des glaces recueillant le pauvre Victor, jusqu’à sa mort et cette de sa créature après qu’il eût raconté en flashback ses mésaventures. Sans doute peut-on on être surpris et frustré par le fait que la création du monstre, séquence essentielle du récit, soit reléguée hors champ, pour se concentrer sur la partie graphique de cet album de 92 planche, due à le Barcelonnaise Meritxell Ribas Puigmal, qui use de la carte à gratter ( «…technique sui consiste, à partir d’une base noire, à gratter ce noir trait par trait pour créer de la lumière».) D’où une stylisation expressionniste, chaque case sculptée de mille hachures aussi fines de que des cheveux, faisant surgir de l’obscurité silhouettes et décors dont une touche bleue ici, un aplat rouge là fait ressortir le relief. Un livre d’art à dévorer des yeux (Aventuriers-d’ailleurs).

RETOUR AUX CLASSIQUES

Se souvient-on d’Alfred Elton van Vogt, en France vedette incontesté des années 50 à 70, puis peu à peu tombé, sinon dans l’oubli, du moins relégué au rang des classiques vieillots ? Van Vogt est apparu chez nous en 1953 avec Le Monde des A, publié dans la mythique collection Le Rayon Fantastique et traduit par Boris Vian, où un certain Gilbert Gosseyn se confronte à la Machine des jeux qui sélectionne les candidats à l'immigration sur Vénus où s'est constituée une société utopique anarchisante. Un récit plus que complexe qui aura deux suites, Les Joueurs du A et La Fin du A, que Jacques Sadoul publia, avec la presque totalité de l’œuvre de l’auteur… en J’ai Lu, qui a aujourd’hui la bonne idée d’en rééditer certains, dont les 3 volumes du Cycle du A, comprenant des postfaces explicatives de van Vogt (on en a bien besoin !) et sous de belles couvertures qui rompent avec l’hyperréalisme habituel. On y ajoute À la poursuite des Slans, sur le destin de Jommy Cross qui, sa mère, assassinée par la police, doit survivre dans un monde où les siens, des mutants possédant une force et une intelligence supérieures, sont pourchassés et massacrés. Des classiques qu’il n’est pas inutile de chaudement recommander aux plus jeunes. Serge Brussolo peut-il lui aussi être considérer comme un «classique» ? Sans aucun doute, même s’il est bien vivant et regorgeant d’activité. L’Occasion nous est donné de relire ses premiers textes, 14 au total dans le très copieux recueil de 545 pages Trajets et itinéraires de la mémoire, où l’on trouve entre autres la novella Vue en coupe d'une ville malade, texte qui pourrait résumer l'ensemble de son œuvre avec la description d'une cité rongée par la violence et la déliquescence (FolioSF).

PLUS DE MONSTRES QU’ON NE PEUT EN TUER.

Un vaisseau pénitentiaire transportant des prisonniers subit à la fois une révolte et une grave avarie. Les détenus massacrés sans trop d’état d’âme par les membres des forces spéciales aux ordres du capitaine Kane, le vaisseau est forcé d’atterrir sur la planète minière PK-LZ, où est exploité un métau rare, le xénium. Mais à peine les naufragés ont-ils posé le pied sur la planète qu’ils sont attaqués et submergés par des créatures féroces et quasi invulnérables, les xénos, masses de tentacules, de griffes et de crocs qui ne font pas de quartier au point que de l’équipage originel ne demeurent envie, outre le capitaine, qu’une femme, le sergent Yuko Tanaka et le colossal lieutenant Olger Bogrov, sauvés in extremis par la garde des mines, aux ordres de Daphne Connor, gouverneur des exploitations. Mais ces deux groupes peuvent-ils s’entendre ? Surtout que les xénos ne cessent de surgir du sol, de plus en plus nombreux. Qui sont-ils, en réalité ? Et d’où viennent-ils, alors que PK-LZ était au départ totalement vierge de toute vie ? Zombicide Invader (tome : Premier contact), issu d’un jeu de rôle et illustré pat Giancarlo Olivares sur un scénario de Luca Enoch et Stafano Vietti, est un “planet opera” entièrement dédié aux confrontations sanglantes entre humain et monstres, soit 160 pages où ce ne sont que corps éclatés et viscères répandues, ce qui pourrait être monotone à la longue sans le talent d’Oivares pour constamment varier ses massacres à la chaîne. On pense à l’Aliens de Cameron, avec ce récit qu’on doit à un nouvel éditeur s’étant lancé dans le genre : Blueman.

Jean-Pierre Andrevon