Profitez des dernières heures de la campagne Philip K.Dick Pop Icons en cliquant ici

LA VOIX DE BERTRAND TAVERNIER

Bertrand Tavernier s’en est allé sur la pointe des pieds le 21 mars 2021. Un choc, une douleur, la perte irréparable de celui qui ne fut pas seulement le réalisateur d’œuvres marquantes mais aussi un cinéphile d’une exceptionnelle érudition, comme le prouve son Voyage à travers le cinéma français. Début 2020, alors que son dernier projet de film était bloqué, il commença l’écriture de ces mémoires, qui lui prit toute une année, jusqu’à son dernier souffle et qui, malgré leur épaisseur, 530 pages, s’interrompent à la fin des années 80, avec le tournage de Un dimanche à la campagne. Nous en restons donc, avec ces Mémoires interrompus, à un tiers d’une carrière d’une richesse fabuleuse, qui nous est livrée ici à l’état brut, sans relecture de son auteur, ce qui n’obère aucunement la parole précise et toujours simple d’un homme qui aimait passionnément le cinéma et ceux qui le faisaient, d’où toutes ces pages sur les rencontres avec ceux qu’il nommait ses « amis américains », de Ruben Mamoulian à Hitchcock, de William Wyler à Lewis Milestone. Mais l’a sf, alors ? Tavernier l’aimait, en était un grand lecteur, et avait plusieurs projets d’adaptation dans ses bottes, ainsi des Plus qu’humains de Surgeon ou L’Univers en folie de Freric Brown, même s’il ne put aborder le genre qu’une seule fois avec La Mort en direct, « né de la conjonction de trois désirs : filmer une histoire centrée autour d’un personnage féminin, filmer Romy Schneider, et filmer Glasgow ». Il ajoute au sujet de cette ville : « Ces paysages urbains, parsemées de terrains vagues, de ruines […] n’avaient pas encore été nettoyés, aménagés ni gentrifiés. Leur âpreté brute, graphique, fournissait un cadre puissant et original pour une histoire de science-fiction spéculative, genre qui faisait une large place à des thèmes politiques et sociétaux mais qui au cinéma se déroulait dans des décors vaguement futuristes, ce qui me semblait conventionnel et faux. Je ne voyais pas pourquoi dans ce futur relativement proche, les réalisateurs refusaient de filmer des bâtiments du XIXe siècle… » Quelques lignes qui décrivent sa méthode de travail, et où les fantasticophiles se précipiteront, au sein d’un ensemble protéiforme à parcourir sans ordre, piochant de ci de là mille anecdotes sur le cinéma en marche, porté par une voix qui n’est pas près de s’éteindre (Institut Lumière/Actes Sud).

TOUT SUR BLAKE, TOUT SUR MORTIMER

Prononcer le nom d’Edgar P. Jacobs, c’est faire surgir dans tout esprit le double nom de ses deux héros, nés dans l’hebdomadaire Tintin en septembre 1946, cela fait donc près de 80 ans. Et si Jacobs n’a en réalité créé que sept des aventures de Blake et Mortimer, sa succession s’est montrée prolifique puisqu’elle compte aujourd’hui 30 albums. C’est cette saga que Jean-Pierre Naugrette s’est attaché à décortiquer, dans une bel album de 152 pages organisé sous la forme d’un abécédaire comptant 50 entrées, d’Archéologie-fiction à Z’ong, en passant par Centaur Club, Espionnage, Femmes, Guerre, Marque jaune, Mondes perdus, Opéra, Olrik et bien d’autres occurrences. Très richement illustré de planches intégrales comme de croquis préparatoires, l’album ne se contente pas de revenir sur l’auteur, mais aborde la manière dont tous ses successeurs ont pris le relai : Ted Benoit, Teun Berserik, André Juillard, Étienne Schréder, François Schuiten, Chantal De Spiegeleer, Peter van Dongen, Jean Van Hamme, ou Yves Sente, un des scénaristes les plus prolifiques, qui tient à préciser qu’il tient à «faire du Blake et Mortimer, pas du Jacobs», et signe la préface en attendant un nouvel opus, Signé Olrik, qu’il a écrit pour son fidèle partenaire, André Juillard, dont ce sera hélas la dernière œuvre et dont nous reparlerons ici-même très bientôt (La Martinière).

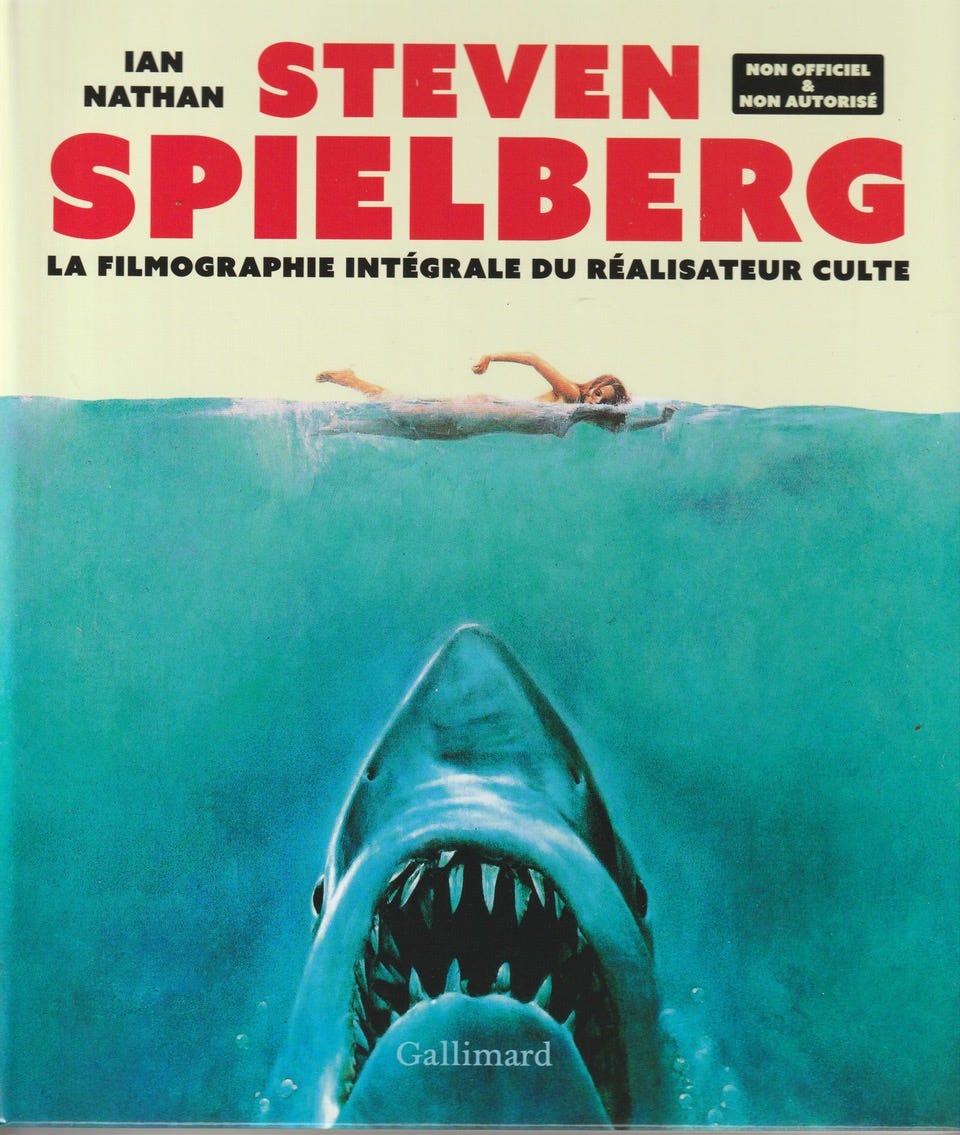

CINÉMA : DEUX GRANDS EN IMAGES

Que peut-on dire de Steven Spielberg que l’on ne sache déjà du cinéaste le plus célèbre au monde ? Aussi le Britannique Ian Nathan, qui signe un beau volume à son nom épais de 176 pages, a-t-il beau jeu de rappeler qu’il est «… l’incarnation de l’idéal d’Hollywood : le potentiel du cinéma allié à ses possibilités créatrices, l’art et le commerce», tout en présentant néanmoins une face énigmatique, ses films reflétant une personnalité bien plus sombre que ce que on dit de lui. Nous allons donc parcourir, avec un œil de journaliste passant de tournage en tournage, une filmographie intégrale selon un texte qu’on nous prévient être «non officiel et non autorisé» – même si l’on n’y découvre pas des révélations inédites. L’amateur du Spielberg SF/fantastique sera heureux de constater que c’est précisément là que l’auteur s’étend le plus longuement (20 pages pour les seules Dents de la mer), même si 10 seulement pour Rencontres du troisième type, «le film qu’il aspirait à faire depuis l’enfance». C’est cette chronologie cependant que l’album marque ses limites, les textes raccourcissant à vue d’œil à mesure que nous avançons vers le présent, ses trois derniers films, de Ready Player One à The Fabelmans n’occupant que 4 pages, comme si Nathan avait été prié de boucler au plus vite un manuscrit en attente (Gallimard).

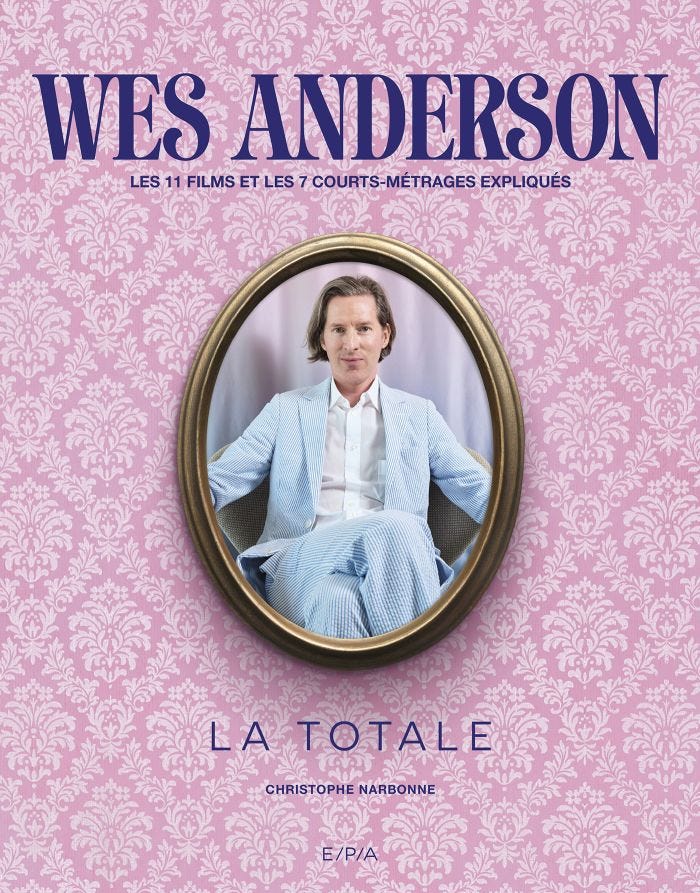

Autre cinéaste d’importance, Wes Anderson, dont Christophe Narbonne dresse un portrait film par film dans un très bel album de 288 pages sous-titré «Les 11 film et les 7 courts-métrages expliqués», et que présente «monsieur Lumière», Thierry Frémaux, qui trouve les racines de son univers depuis les polars survoltés des années 30 jusqu’à l’humanisme d’un Satyajit Ray, soulignant aussi que «rien ne distingue ses films d’animation ( cf. L’Île aux chiens ») du reste de sa production ». Nous abordons donc sa filmographie avec son premier court de 1992, Bottle Rocket, que suit son premier long homonyme l’année suivante, ce qui permet à Narbonne de s’attarder sur le presque frère du réalisateur, Owen Wilson, présent dès ses débuts, co-scénariste de trois de ses films et acteurs de presque tous. Ceci jusqu’à Asteroid City, qui nous vaut de magnifiques doubles pages sur ce désert de studio entièrement reconfiguré par Anderson et illustrant à merveille ses huis-clos spatiales. Donc aussi riche pour les yeux que pour l’esprit (E/P/A).

LA DOUCE HORREUR ATOMIQUE

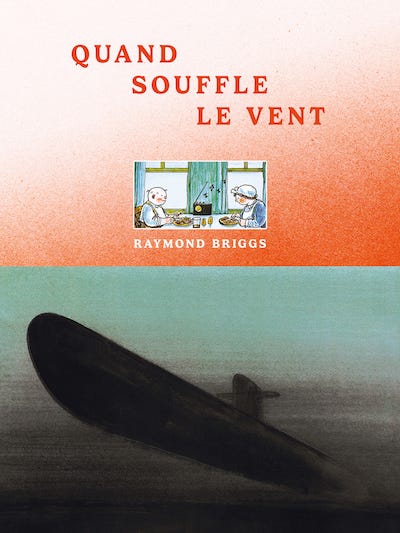

Jim et Hilda, un couple de retraités banals, habitent une banlieue ordinaire de Londres. Lorsque la radio annonce une guerre imminente, ils s’y préparent avec bonne volonté, se fiant aux brochures de la Protection civile comme le Gouvernement les distribuait dans les années 50, et en lesquels ils manifestent une confiance aveugle. Comme attendu l’apocalypse se déchaîne après quoi, dans une maison dévastée, devant un paysage ravagé, le couple tente de survivre comme si de rien n’était, espérant que le Gouvernement ne les laissera pas tomber, buvant innocemment de l’eau de pluie contaminée, croyant jusqu’au bout que tout finira par s’arranger… On aura reconnu ici la substance du film d’animation de Terry Murakami, When the Wind Blow (1986), chef d’œuvre s’il en est. Mais d’où venait-il ? D’une bande dessinée éponyme, publiée en 1982 et due au britannique Raymond Briggs. C’est cet original qui nous est enfin proposé aujourd’hui où, à travers des planches comptant 8 strips de 4 images chacun, soit 32 images par page pour un total d’environ 1000 toutes petites cases, on retrouve, stylisés à l’extrême, l’histoire de ce couple aussi naïf que touchant, aussi drôle que déchirant, porté par un texte à lire à voix haute excellement traduit et adapté par Patrick Marcel. Une question cependant : pourquoi, y compris dans la postface de Paul Gravett revenant sur la carrière de Briggs, n’est-il nulle part mention du film de Murakami ? Allô, l’éditeur ? (Tanibis).

THORGAL À PARIS

A l’occasion de la parution du nouvel album de Thorgal t42 Özurr le Varègue signé Fred Vignaux et Yann, les éditions du Lombard et la Fnac s’associent pour fêter le viking le plus célèbre du 9e art, un événement à ne pas manquer le jeudi 7 novembre à la Fnac Paris Bercy à partir de 18 h, avec un plateau exceptionnel : Grzegor Rosinski, Yann, Fred Vignaux, Robin Recht, Corentin Rouge et Fred Duval, pour une rencontre publique suivie d’une séance de dédicaces.

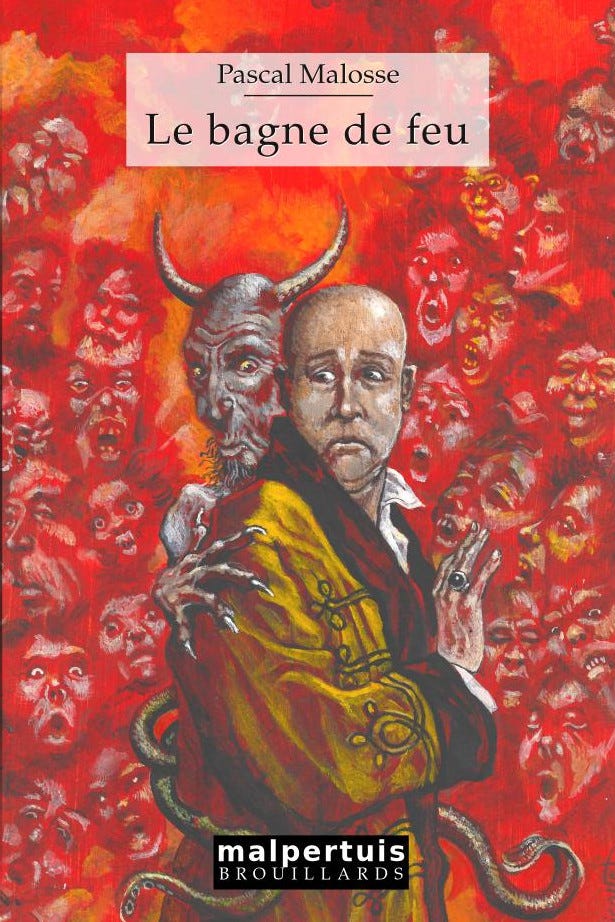

L’ÎLE DU DIABLE

Rome, 1936. Giuseppe Rossi, opposant au Duce, écrit des articles d’opposition dans un journal antifasciste. Repéré, arrêté, il est condamné au bagne, à savoir l’île de Tripari, isolée au large de la Sicile, où il doit travailler dur dans les mines de pierre ponce du maître des lieux, un nommé Castelluci qu’on appelle aussi l’Ogre, et qui vit dans une splendide propriété protégée. Cet afilié à Mussolini serait-il pour quelque-chose dans les disparitions régulières de jeunes prisonniers, femmes comme hommes ? C’est ce que Giuseppe va chercher à savoir, en même temps qu’il ourdit d’aléatoires plans d’évasion avec quelques compagnons de fortune. Mais c’est compter sans les éruptions de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes d’un des volcans jumeaux couronnant d’île, Ibal, qui secouent cette langue de terre déshéritée et en couvre l’atmosphère de miasmes irrespirables. Avec Le Bagne de feu, Pascal Malosse, qui commence à se faire un joli nom dans le fantastique (Soleil trompeur), trousse un conte à la Jean Ray – il n’est pas Belge pour rien – où l’historique et le social se mêlent à l’infernal dans la grande tradition pour un récit rapide et efficace où, si l’on a tout de même un de mal à accepter le passage quelque peu brutal du réalisme à l’apocalyptique, demeurent à l’œil des images fortes qu’on verrait bien se concrétiser dans une bonne petite série B du vendredi soir (Malpertuis).

Jean-Pierre ANDREVON